ここまで、犬や猫の譲渡適性について、意見が分かれる9のケースで見てきました。そこで見えてくるのは、本当に譲渡適性がなく、殺処分の必要がある犬猫はごく一部であるということです。譲渡適性がないとジャッジされる犬猫のほとんどは、職員の勤務体制や各種制度の未整備といった行政都合によるものです。

私は各自治体が少なくとも「収容スペースの拡充」「担当職員の勤務体制の整備」「預かりボランティア(ミルクボランティアを含む)制度の創設」「地元獣医師会との連携」の4点セットを実行すれば、少なくとも行政都合による殺処分は限りなくゼロに近づくのではないかと考えています。

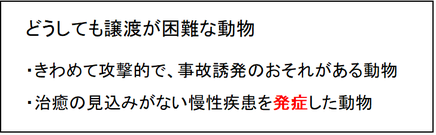

明らかに譲渡適性がないとみなされるのは「非常に攻撃的、または極度に人慣れしない犬猫」や「猫白血病や猫エイズ、全身性毛包虫症など、難治性の感染症を発症した犬猫」などに限られます。これらのケースにおいては、事故防止や感染症蔓延防止の観点から安楽殺が選択されます。

専用施設を設け、譲渡不適の動物を終生飼養するという考え方もあります。米国の「ノーキル」シェルターの一種である「サンクチュアリ」はそういう施設です。しかし長期の収容生活において動物のQOLを維持するためには、十分な広さとスタッフが必要です。しかも譲渡不適の動物に対しては、特殊な配慮が必要です。例えば性格的な理由で譲渡不適と判断された犬はおそらく散歩もままならないでしょうから、運動ができるような広いスペースに収容する必要があります。難治性の感染症を発症したような動物は隔離の必要がありますが、決してケージに閉じ込めてはなりません。QOLを維持しながら長期収容することは、思いのほか大変です。安楽殺を避けるために無理に動物を受け入れてしまうと、多頭飼育崩壊によるネグレクトを招き、何をしているのかわからなくなってしまいます。殺処分に反対する人たちは「シェルターをたくさん作って、そこで終生飼えばよい」と能天気に言いますが、そんな単純な話ではありません。

あらゆる手を尽くすことで「譲渡不適」の動物を減らすことはできますが、どうしても一定数の動物が真に「譲渡不適」となります。家庭に入ることなく、囚われの身で生涯を全うするのが幸せなのか、また一思いに現在の状況から解放してあげるのが優しさなのか、行政都合ではなく、動物自身の立場に立って考えるべきではないでしょうか。

最後に強調しておきたいのは、動物が苦しんでおり、かつ苦痛を取り除く手段が安楽殺しかないと判断された場合に実施される安楽殺はあくまでも正当な獣医療であり、「殺処分」とは区別されるべきであるという点です。獣医療としての安楽殺を「殺処分」に含めたままで「殺処分ゼロ」を目指すなどという暴論は、獣医師として聞き捨てなりません。